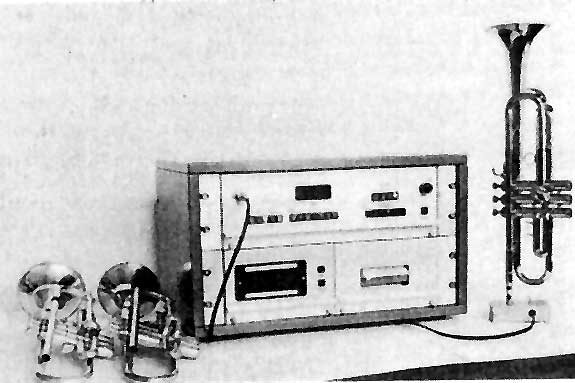

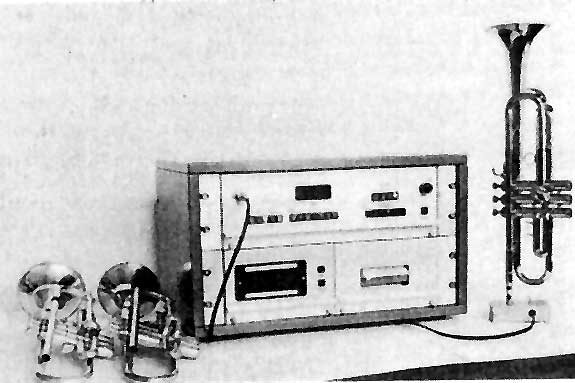

Fig. 1 L'appareil conçu pour localiser automatiquement et

détecter les résonances d'un instrument à vent. L'affichage numérique

indique la justesse et l'amplitude des résonances

.

Une approche systématique de la correction de justesse

des instruments à vent

Richard A. Smith

Boosey and Hawkes Ltd, Edgware, Middlesex, UK et Department

of Physics, Southampton University

Geoffrey J. Daniell

Department of Physics, Southampton University, Southampton

SO9 5NH, UK

On étudie l'effet de perturbations du diamètre de perce sur la justesse des instruments à vent. A partir de mesures de la perce et de l'amplitude des ondes stationnaires, on calcule une forme modifiée de perce pour apporter n'importe quelle correction souhaitée à la justesse. |

Les instruments de musique ont évolué au cours

des siècles en grande partie par essais et correction d’erreurs.

Malgré les recherches scientifiques, de nombreux facteurs

indéterminés

affectent de façon critique le jeu des instruments, et on doit encore

recourir à des méthodes

empiriques de conception. Quelques caractéristiques,

cependant, sont facilement susceptibles d’un traitement quantitatif,

et nous présentons ici les résultats de quelques calculs et expériences

sur l’amélioration de la justesse et du timbre de la trompette.

Tous les cuivres ont des insuffisances acoustiques et mécaniques que

la plupart des instrumentistes compensent automatiquement1.

Pour l'auditeur moyen, un instrument peut jouer parfaitement juste mais ceci

résulte en grande partie de la compétence de l'instrumentiste

qui peut être capable de corriger une note de ± ½ ton avec

les lèvres, habituellement aux dépens de la qualité du

son. De même, la justesse de jeu des instrumentistes inexpérimentés

tend à être affectée davantage par les défauts de

leurs instruments.

La fréquence d'une note produite par une trompette est déterminée

par une interaction complexe entre la colonne d'air vibrant dans l'instrument

et les lèvres de l'instrumentiste. Elle est également affectée

par rétroaction acoustique aux oreilles de l'instrumentiste, et on observe

des différences de plus de 10 cents (1 cent = 0,01 demi-ton tempéré)

quand différents instrumentistes utilisent le même

instrument. La fréquence jouée est cependant toujours très

proche d'une fréquence de résonance de la colonne d'air de la

trompette.

Plusieurs

auteurs2-7 ont reconnu la nécessité d'éliminer

d'abord la contribution de l'instrumentiste individuel à la justesse,

mais aucune méthode satisfaisante

d'excitation artificielle n'a été encore décrite. Nous

avons utilisé une variante de la méthode décrite à l'origine par

Webster3 pour mesurer les

fréquences de résonance de la colonne d'air dans la trompette.

L'appareil (fig. 1) fonctionne sur la gamme de fréquence Ut2 (65

hertz) à Si7 (3951 hertz) (Ut4 =

Ut médian) et inclut un dispositif de repérage et de calage automatique

sur l'emplacement des pics de résonance. Il offre

un affichage numérique et un enregistrement imprimé de l'amplitude

et de la justesse de chaque résonance (en cents) par rapport à la

gamme tempérée.

On a constaté que la fréquence de chaque résonance

d'un instrument correspondait étroitement à la moyenne des fréquences

produites pour cette note par un certain nombre d'instrumentistes, de sorte

que les observations faites avec cet appareil peuvent donc être utilisées

comme base de la mesure quantitative de la justesse de l'instrument.

Résonances et couleur de son

Les fréquences de résonance sont principalement déterminées

par la forme de la perce de la trompette, et l'évolution a produit une

forme de perce produisant des résonances assez proches des notes correspondantes

de la gamme tempérée. Malheureusement la justesse n'est pas le

seul critère à considérer quand on fixe les résonances

comme le montre l'exemple suivant.

La figure 2 montre les 10 premières résonances du tube avec leur

correspondance en fréquences de la gamme tempérée

.

|

|||||||||||

| Résonance | 1* |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7* |

8 |

9 |

10 |

|

| Note | Sib2 |

Sib3 |

Fa4 |

Sib4 |

Ré5 |

Fa5 |

Lab5 |

Sib5 |

Ut6 |

Ré6 |

|

| Fréquence (Hz) | 116,54 |

233,08 |

349,23 |

466,16 |

587,33 |

698,46 |

830,61 |

932,33 |

1046,5 |

1174,7 |

|

où

En la dérivant, il faut mettre dS à zéro aux deux extrémités de l'instrument de sorte que les conditions aux limites soient inchangées. Les valeurs de Pn(x) utilisées ci-dessus sont supposées normalisées, de sorte que

Ceci implique que la dimension de P soit L-3/2, et non celle d'une pression. Ont peut tirer une expression alternative de Gn(x) en partant de l'équation (1)

Nous voulons prescrire dfn et

calculer dS(x).

Il est clair que la solution n'est pas unique, et nous chercherons les variations

les plus "lissées" de la perce qui produisent les décalages de fréquences requis.

Il n'est pas pratique de faire des modifications sur l'ensemble de l'instrument,

à cause des pistons et de la coulisse d'accord, et nous les restreindrons à

la zone allant de x

= 0 à x

= l.

Pour éviter toute discontinuité de la perce, il faut dS(0)

= 0 and dS(l) = 0.

Une mesure convenable du lissage est la moyenne quadratique de la dérivée

que nous allons minimiser, sous la contrainte que s(x) produise les décalages de fréquence requis en utilisant la méthode des multiplicateurs de Lagrange, ce qui conduit à minimiser

L'équation d'Euler de ce problême est

Après deux intégrations, nous obtenons

A et B sont des constantes d'intégration arbitraires et

peuvent être choisies pour avoir dS(0)

= 0 et dS(l) =

0,

et mm est

un multiple de lm.

En substituant dans (2) on obtient N équations linéaires qui, avec

les conditions surdS,

determinent les N+2 constantes mm , A,

B. L'équation

(6) donne alors les variations de perce requises.

Le lecteur peut se demander pourquoi nous avons utilisé la perturbation

la plus "lissée" plutôt que la plus petite.

Si nous définissons

et cherchons la fonction s(x) qui le minimise et produit les décalages de fréquences requis, nous obtenons

![]()

Cette fonction ne peut toutefois être utilisée pour résoudre notre problème

puisqu'elle n'assure pas que dS(0)

= 0 et dS(l)

= 0.

Les fonctions propres des ondes stationnaires

On a besoin des fonctions Pn(x) pour effectuer

les calculs du paragraphe précédent. Bien qu'il

soit possible, en principe, de les calculer à partir de

la section de la trompette, il est assurément plus facile

de les mesurer.

Dans une onde stationnaire, quand l'amortissement est très faible,

les oscillations ont la même phase en tous points entre des

nœuds adjacents, et la phase change de p en

franchissant chaque nœud. Ce résultat n'est pas exact si on tient

compte de l'amortissement, mais comme nous avons négligé l'amortissement,

même dans l'équation (1), il n'y a aucun intérêt observer

la phase des oscillations de pression, et nous supposerons que la phase est

0 ou p.

La fonction Pn(x) est donc donnée

par l'amplitude de pression observée entre les paires alternatives

de nœuds moins la pression observée dans les intervalles.

On a également besoin de la dérivée dPn/dx.

En raison des dangers bien connus de la différentiation numérique

nous l'obtenons en intégrant l'équation (1) ce qui donne

La valeur de la constante d'intégration C est obtenue en intégrant de nouveau, introduisant ainsi une autre constante, et on obtient les deux constantes en appliquant les équations à deux valeurs particulières de x.

Influence de la longueur de tube où sont

appliquées les modifications

On peut tirer un résulat intéressant sur la moyenne quadratique des perturbations,

qui peut être évaluée avec l'équation (7). Elle peut être dérivée par rapport

à l,

sachant que les valeurs de m dependent de l.

Les dérivées de m peuvent être éliminées

en dérivant l'équation (2) et on obtient le résultat remarquable

Il en résulte que ![]() n'est

jamais positif, et la moyenne quadratique des modifications requises diminue

toujours quand on répartit les modifications de perce sur une plus grande longueur

de tube.

n'est

jamais positif, et la moyenne quadratique des modifications requises diminue

toujours quand on répartit les modifications de perce sur une plus grande longueur

de tube.

Résultats asymptotiques

Les valeurs propres de rang élevé d'une équation de Sturm-Liouville ont une

distribution asymptotique simple9.

Quand n est grand, fn ~ nc/2L et

où qn dépend des conditions aux limites. Les instruments de musique tels que la trompette ont évolué vers une forme telle que les fréquences des résonances sont presque uniformément espacées. En d'autres termes, la formule fn ~ nc/2L, qui peut être prouvée pour n suffisamment grand, est en fait presque exacte pour tout n. Ceci suggère que les fonctions propres asymptotiques associées, Pn(x), pourraient être de bonnes approximations pour tout n. Ceci éviterait la mesure difficile de Pn(x). Si les conditions aux limites de la trompette sont approximativement

on peut montrer que

Les intégrales impliquées dans les calculs

peuvent être maintenant évaluées analytiquement.

Nous avons testé ces calculs en imposant des valeurs à fn,

en calculant la forme de perce requise à partir de l'expression asymptotique

de Gn(x) puis en calculant les décalages

de fréquence exacts (équation

2) que cette forme de perce produirait, en utilisant les vraies valeurs mesurées

de Gn(x).

Les variations de perce se sont avérées être dans le bon sens mais avec

des erreurs importantes. Les résultats asymptotiques peuvent néanmoins être

utilisées avec profit si (a) on a besoin d'une approximation rapide (la mesure

des Pn(x) prend du temps),

ou si (b) un partiel de rang très élevé nécessite une correction, là où il

est impossible de mesurer la résonance.

Vérification de la théorie

La trompette a été excitée par l'appareil automatique

décrit

dans la première section et la pression acoustique a été mesurée

de deux manières : en utilisant des tubes de sonde insérés

radialement dans des trous pratiqués tous les centimètres sur

la longueur de l'instrument, ou en utilisant une longue sonde flexible enfilée

dans l'instrument. Il y a peu d'écart entre les résultats

de l'une ou l'autre méthode qui sont présentés

avec les fonctions calculées Gn(x) à

la figure 3.

Fig. 3 Forme de perce réelle d'une trompette

(schéma sans échelle) avec Pn(x) et Gn(x) pour

quelques modes choisis.

Fig. 4 La forme de perce d'une trompette

(parties conique et cylindrique)

avant et après modification :____ perce

modifiée ; ----- perce originale

.

( NdT : distance mesurée à partir du grain de l'embouchure)

Dans un précédent paragraphe, on a évoqué la difficulté du choix de la justesse optimale d'un instrument. Pour vérifier nos idées, nous avons choisi d'imposer arbitrairement les modifications suivantes : pour les cinquième et dixième résonance, un changement de +5 cents, pour la sixième résonance un changement de -5 cents, et les autres résonances inchangées. De même, la longueur sur laquelle portent les modifications de perce a été arbitrairement limitée à 0,9 m à partir de l'embouchure de l'instrument.

Fig. 5 Justesse relative de sept modes

de résonance.

• : changement de hauteur exigé ; o : changement obtenu par la modification

de perce.

Cette perce correspond aux notes "à vide" de l'instrument et des longueurs de tube additionnelles sont insérées par les pistons pour produire une gamme chromatique. En conséquence l'effet de notre modification est susceptible d'être moins précis quand on ajoute des longueurs de tube ; la méthode des perturbations pourrait être appliquée aux tubes additionnels des pistons pour corriger les notes qui les utilisent. L'équation (8) implique qu'en raison de la longueur relativement courte de la tuyauterie des pistons, seules de petites corrections de justesse pourraient être faites de cette façon sans nécessiter des variations de diamètre importantes et inacceptables.

Fig. 6 Spectre de la note Ré5 (587.33

Hz) jouée par un musicien professionnel

(a) avant et (b) après modification.

Les deux notes ont été jouées mezzoforte

dans une chambre sourde

avec le microphone à 1 m dans l'axe de l'instrument

.

Le graphique de la nouvelle forme de perce (fig. 4) montre

un changement maximum de diamètre < 0,2 millimètre. Ceci

peut être comparé à un maximum de 0,14 millimètre

pour la plus petite perturbation en moyenne quadratique citée précédemment.

La nouvelle forme a été reproduite avec une résine renforcé par

fibres de verre et ses résonances ont été mesurées à l'aide

de l'appareil automatique. Il y a une correspondance étroite entre

les justesses requise et mesurée

(fig. 5) ; les petites erreurs résultent principalement de la difficulté à produire

une nouvelle perce avec une précision meilleure que 0,02 millimètre.

On peut déduire de l'analyse qualitative des effets de

changements de diamètre

aux nœuds et aux ventres de vibration que certains décalages

de fréquence

imposés peuvent exiger des changements contradictoires de diamètre.

Le résultat

dans ces cas est que des augmentations et des diminutions très importantes

de diamètre sont exigées sur des distances courtes.

Elles seraient inacceptables sur un instrument de musique et rendraient également

invalide notre théorie des perturbations au premier ordre.

Notre procédé d'optimisation

assure que des changements importants de diamètre ne sont pas appliqués

inutilement.

Pour la comparaison on a effectué un autre calcul qui suppose une forme

de perce non-optimum donnée par superposition d'ondes sinusoïdales.

Le changement maximum de diamètre exigé ici était

de 3 millimètres.

Corriger une trompette défectueuse

Bien que la théorie précédente ne convienne pas idéalement

à la conception acoustique complète d'un nouvel instrument,

la meilleure application de ce travail est l'amélioration des différentes

notes d'instruments prototypes ou de production. Un tel instrument s'est

avéré avoir une deuxième harmonique faible en jouant

le Ré5 (587,33 Hertz) (Fig. 6a). Comme on

l'a déjà mentionné,

cette harmonique mobilise la dixième résonance pour se renforcer,

qui s'est avérée basse par rapport à la cinquième.

La dixième résonance n'est pas normalement jouée en tant

que fondamental et par conséquent on peut la modifier pour

améliorer le timbre. En utilisant

notre nouvelle technique nous avons pu faire monter cette dixième

résonance

de dix cents pour améliorer la réponse

(Fig. 6b).

Ce travail a été soutenu en partie par le SRC et Boosey &

Hawkes Ltd. Nous remercions le Dr. D. M. A. Mercer pour ses encouragements

et sommes reconnaissants également

de l'aide de M. W. Tompkins et du trompettiste Michael Laird.

Reçu le 13 mai ; accepté le 21 juillet 1976 et publié dans Nature, vol. 262 du 26 août 1976, pp. 761-765.

1 Smith, R. A., thèse de doctorat, Univ.

Southampton (1974) .

2 Martin, D. W., thèse, Univ. Illinois (1941).

3 Webster, J. C, J. acoust. Soc. Am., 19, 902-906 (1947).

4 Igarashi, J., et Koyasu, M., J. acoust. Soc. Am., 25, 122-128 (1953).

5

Hunt, F. V., J. acoust. Soc. Am., 10, 216-227 (1939).

6 Backus, J., et Hundley, T. C, J. acoust. Soc. Am., 49, 509-519 (1970).

7 Benade, A. H., et Jansson, E. V., Technical Report (Speech Transmission

Laboratory, Royal Institute of Technology, Stockholm, 1973).

8 Morse, P. M., Vibration and Sound, 2nd ed., 269 (McGraw-Hill, New York,

1948).

9 Morse, P. M., et Feshbach, H., Methods of Theoretical Physics, par. 6.3

(McGraw-Hill, New York, 1953)

Traduit en janvier 2004 par Joël Eymard pour le site web "Tout

sur la trompette"