Version

originale en anglais

Développements récents

dans la conception des trompettes

Dr. Richard A. Smith

Article publié dans le ITG Journal d'octobre 1978

A en juger par la quantité et la qualité de

l'information technique diffusée par les fabricants de trompettes,

on peut aisément supposer

que leurs instruments sont encore développés par une forme

de sélection

naturelle où un instrument construit aujourd'hui est conçu

d’après

ce qui est jugé être l'instrument le plus réussi construit

hier, dans l'espoir que les meilleures qualités du premier instrument

seront reproduites dans sa descendance.

Les catalogues des fabricants ne sont pas vraiment utiles avec leur description

qualitative ; ils abondent de jargon pseudo-scientifique, reflétant

vraisemblablement l'idée que se font les fabricants des besoins du

marché.

Cependant, il est encourageant que quelques fabricants, Renold Schilke et

Boosey et Hawkes, par exemple, donnent certaines indications sur leurs

méthodes

de conception dans leurs publications dans l'espoir que l'information essentielle

de conception ne disparaisse pas avec l'habile artisan.

Schilke et Boosey et Hawkes (Smith, R.A. et Daniell, G.J., Nature 262, p.

761-765, 1976.) ont développé des techniques permettant d’améliorer

la justesse d'une trompette. Tous deux se sont basés sur le travail

original attribué à Mahillon (Belgique) et à Blaikley

(Angleterre) vers la fin du 19ème siècle, qui ont constaté que

de petits changements de section de perce près d'un noeud de pression

(zéro)

ou d’un ventre (maximum) de l’onde stationnaire changeait la

fréquence

de résonance. (Une réduction de la section du tube à un

ventre de pression produit une augmentation de la fréquence de résonance

correspondante et une augmentation de section diminue la fréquence. À un

noeud de pression les effets sont inversés.)

Pour pouvoir faire ces corrections il est nécessaire de connaître

la position précise sur la longueur de l'instrument des noeuds et

des ventres pour chaque note (et ses harmoniques). Des mesures internes de

pression exigent de jouer une note sans interruption, aussi divers types

de MIPS autorégulés

ou générateurs de sons ont été conçus.

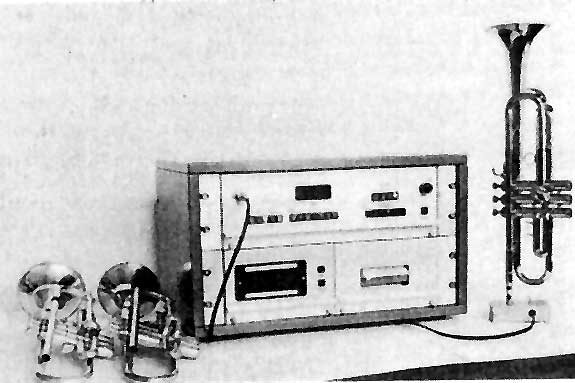

Ma conception particulière est présentée à la figure

1 et a l'avantage supplémentaire d’une boucle de rétroaction

automatique, de sorte qu'elle se comporte comme des lèvres d'un instrumentiste.

En d'autres termes, si la longueur de tube est changée en déplaçant

la coulisse d'accord ou en enfonçant un piston, les lèvres

suivront automatiquement la résonance de l'instrument. Un ensemble

de résonances

est l'empreinte digitale d'un instrument à vent ; il détermine

ses qualités

musicales telles que la justesse et la qualité de son et sera

différent

pour chaque instrument, même ceux construit en un même groupe.

Par conséquent, il n'est pas étonnant que les instrumentistes

les plus avertis puissent trouver des différences entre des instruments

prétendument

identiques.

Quand un instrumentiste joue une note simple, il produit un son contenant

une série d'harmoniques dont les fréquences sont exactement dans des rapports entiers. Malheureusement, ceci est souvent compris comme

si les résonances

de l'instrument (ou les notes « à vide », incorrectement

appelées

série harmonique) étaient pareillement réparties.

Il ne peut en être ainsi, car a) leur irrégularité est

la cause des petites mais importantes différences entre instruments,

comme on vient de le voir, et b) les acousticiens peuvent les déplacer

pour apporter des améliorations. Il faudrait ajouter qu'un compromis

doit être

trouvé et qu’aucun arrangement des résonances de l'instrument

ne produira l'instrument parfait.

L’appareil automatique a aidé à développer

le meilleur compromis pour les positions des résonances qui améliorent

la justesse et la qualité de son. Au départ, on a permis à l'appareil

de localiser et exciter la deuxième résonance (le

Sib3 grave)

tandis qu'un microphone-sonde était

enfilé dans la perce. La réponse de pression mesurée

par le microphone a pu alors être tracée graphiquement.

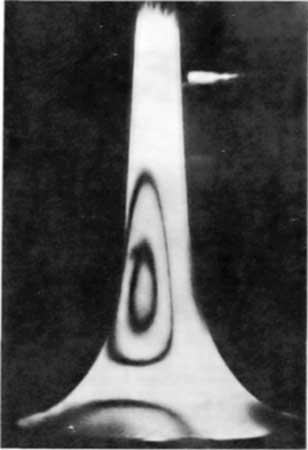

Figure

1 - L'équipement utilisé pour localiser automatiquement

et suivre les résonances d'un instrument à vent.

Une variation

de la longueur de coulisse, de la position des pistons, ou même de

la température

se traduira par un changement de hauteur sur l’afficheur.

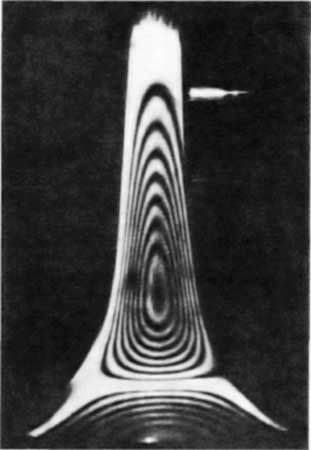

Figure 2 - L’onde

stationnaire de pression du 2ème au 10ème

modes d'une trompette comparée à sa forme physique. (Smith-Daniell

/ Nature).

La figure 2 montre la distribution de pression (pour les 2ème à 10ème

résonances) mesurée sur la longueur d’une trompette en

Sib « à vide » (c’est à dire sans appuyer

de piston, NdT). D'un graphique composé comme celui-ci, on peut

aisément

déduire quelques faits intéressants.

D'abord, le niveau des pressions dépend du diamètre de perce

; par conséquent la région de l'embouchure et de la branche

d'embouchure est bien plus sensible aux changements de perce que la région

du pavillon. Ceci souligne également l'importance d'avoir une queue

d'embouchure bien adaptée au reste de l'instrument.

Deuxièmement, ce diagramme montre seulement neuf des ondes de pression

pour la clarté. En réalité, si les diagrammes de toutes

les notes et harmoniques employées par l'instrumentiste étaient

superposés sur cette figure, l'image deviendrait très embrouillée

avec bien plus de 800 positions nodales le long de la perce de la trompette

! Par conséquent, si les théories de Mahillon et de Blaikley

devaient être appliquées directement à une partie

particulière

de la perce pour la correction d'une seule résonance, il est évident

que plusieurs autres résonances seraient affectées à un

degré plus ou moins grand.

Pour résoudre ce problème, Schilke fait un compromis approximatif

en introduisant quatorze changements de perce abrupts (vus comme des anneaux) à l'intérieur

de ses branches d'embouchure. Cependant, la technique développée

par le Dr. Daniell et moi-même a l'avantage supplémentaire qu'elle

emploie des techniques numériques pour produire la perce la plus lisse

correspondant au changement exigé de la fréquence de résonance.

L'utilisation d'un ordinateur signifie qu'il n'y a pratiquement aucune limite

au nombre de résonances qui peuvent être changées ou

maintenues intactes à volonté.

Les corrections

de perce se font traditionnellement dans la région de

la branche d'embouchure, en partie parce qu'il est bien plus facile et meilleur

marché de produire des mandrins expérimentaux de branche d'embouchure

que des mandrins de pavillon. Notre technique peut être appliquée à n'importe

quelle section (ou sections) de l'instrument et les données peuvent être

converties en mandrins à l'aide de tours à commande numérique.

Des essais antérieurs avec des variations de perce ont apporté l'amélioration

de justesse exigée mais quelques notes souffraient d’une faible

qualité de son et d’une mauvaise réponse. Une étude

de leur spectre tonal a montré un changement de l'équilibre harmonique

dû à ces perturbations, et nous avons constaté que les

résonances qui soutiennent les harmoniques les plus hautes étaient

devenues fausses par inadvertance. En étendant notre

gamme de fréquence

nous avons pu prendre en compte les résonances les plus élevées.

La technique que nous venons de décrire est employée pour apporter

des modifications à la structure des résonances d'un instrument

existant, et n'est pas prévue pour la conception globale d'un instrument.

Les fréquences de résonance et la forme de perce devraient être

connues, bien qu’une grande précision ne soit pas nécessaire

car les données dont nous disposons sur la perce d’une trompette

ont été extrapolées avec succès pour apporter des

améliorations à un trombone basse (Pratt, R.L. Bowsher, J.M.,

Smith, R.A. Nature 271, p. 146-147, 1978).

Plus récemment, j'ai été concerné par le développement

de la trompette Sovereign Studio avec l'aide de Derek Watkins, un des meilleurs

musiciens de studio. Un premier prototype dérivé de la trompette

Sovereign Symphony a montré un défaut de justesse sur le Sol

suraigu (Sol8 à 1568Hz). Cette note mobilise la 13ème résonance

qui n'est pas normalement utilisée dans le répertoire symphonique.

(Étant un nombre premier, cette résonance ne peut même pas être

mobilisée pour soutenir les harmoniques d'une note plus basse.) Dans

ce cas-ci aucun calcul important n'a été nécessaire car

la position des noeuds a suggéré que le trou de la clé d’eau

pouvait introduire une perturbation non désirée ou mal placée.

La solution consistait à combler le trou ou à le déplacer

de 7 mm vers une position plus appropriée. Depuis ce jour, les clés

d’eau ont été traités avec plus de considération

qu’un simple drain !

Le matériau.

On ne peut donner ici qu’une brève discussion de la question très

controversée de l'influence du matériau de paroi sur la couleur

de son et autres qualités de jeu. Essentiellement, un scientifique ne

sera jamais capable de produire une preuve suffisante pour convaincre un instrumentiste

qu’il a tort, qu'il soit pour ou contre. Superficiellement, la littérature

montre un désaccord parmi les chercheurs, mais ceci peut être

attribué à l'utilisation d’instruments et de procédures

différents.

On a entendu des revendications tonitruantes sur les propriétés

acoustiques de divers alliages, particulièrement les plus coûteux

! Les essais que j'ai effectués montrent qu'un panel d’instrumentistes

et d’auditeurs

expérimentés ne peut pas distinguer une trompette avec

pavillon en fibre de verre d’une autre avec pavillon en laiton (de 0,5

mm d’épaisseur

et de mêmes dimensions internes), mais si ce pavillon de fibre de verre

est comparé à un pavillon en laiton plus mince (par exemple 0,3

mm) la différence est tout à fait apparente. Il apparaît également,

en accord avec Wogram (Das Musikinstrument, p. 1193-1194, septembre

1977, et

Instrumentenbau, p. 414-418, mai 1976), que la composition chimique

du pavillon est bien moins importante que son épaisseur, et à mon

avis l'effet de la composition (et de tout traitement thermique) n’a

d’influence

qu’avec des parois minces.

En testant un trombone ténor avec son répertoire symphonique,

Wogram a conclu que « les pavillons à parois extrêmement

minces s'avèrent offrir les plus mauvaises caractéristiques de

réponse. » Ceci, naturellement, n'infirme pas nécessairement

les commentaires des instrumentistes concernant des trompettes ou des trombones

utilisés avec d'autres musiques.

Comme beaucoup de musiciens de studio et de variétés m'ont demandé de

faire des pavillons plus minces, il m’a semblé qu'il devait y

avoir une bonne raison à cette demande. En utilisant une technique holographique

(avec des lasers) au Laboratoire National de Physique, j’ai pu observer

les vibrations pour des pavillons de diverses épaisseurs. La figure

3 montre un exemple de vibration de deux pavillons, de 0,3 mm et 0,4 mm d’épaisseur.

Figure 3 — Reconstitution holographique des vibrations du pavillon.

A gauche : épaisseur de paroi de 0,3 mm approximativement. A droite : épaisseur

de paroi de 0,4 mm approximativement. (Copyright Crown, N.P.L)

Le nombre d'anneaux (ou de lignes) indique le degré de vibration. Quand plusieurs pavillons de différentes épaisseurs sont mesurés, il est possible de tracer un graphique (Figure 4) prouvant que la quantité de vibration augmente rapidement avec seulement un petit changement d'épaisseur. (les calculs sont conformes à cette courbe, où la vibration est inversement proportionnelle à la quatrième puissance de l'épaisseur du matériau.).

Figure 4 - Augmentation

rapide de la vibration des parois avec la diminution de leur épaisseur

Du point de vue du jeu, cette

vibration du matériau

semble accentuer les fréquences les plus élevées et

améliorer la

réponse dans le registre supérieur. Nous avons entrepris des

recherches complémentaires pour mieux comprendre ce phénomène.

Pour finir, quelques mots sur la construction, car l'ergonomie de la trompette

est aux premiers rangs des exigences des instrumentistes.

En se rendant compte que plusieurs de nos clients maintiennent leurs instruments

sur les lèvres pendant de longues périodes, le poids a été considéré comme

un facteur très important. À 940 grammes, nos instruments sont

parmi les trompettes en Si bémol les plus légères actuellement

disponibles sur le marché. Deuxièmement, la distribution du

poids est tout aussi importante, aussi l'équilibre a été soigneusement

ajusté. Un grand soin a été également pris dans

le positionnement des anneaux, le centrage des piston et l'action mécanique.

Des petits détails peut-être, mais tous destinés à aider

l'instrumentiste à oublier son instrument et à se concentrer

sur la production d’une belle musique.

L'auteur de cet article, le Dr. Richard Smith a

des diplômes de recherche

dans la conception acoustique des instruments bois et cuivres, et a été pendant

12 ans le concepteur en chef chez Boosey et Hawkes Ltd. Avec sa propre entreprise à Londres,

il applique maintenant cette large expérience à la conception

des cuivres pour différents instrumentistes. Le Dr. Smith est également

un musicien compétent et joue régulièrement du contrebasson à Londres.

Richard Smith (Musical Instruments) Ltd 110 The Vale London N14 6AY